局内动态

“我在黄河流域生态环境保护一线”专题宣传(第二期)

【编者按】为深入弘扬“政治强、本领高、作风硬、敢担当,特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的生态环保铁军精神,黄河流域局组织开展“我在黄河流域生态环境保护一线”专题宣传,发掘推动黄河流域生态保护和高质量发展一线的鲜活事例,生动反映黄河生态环保铁军的责任与担当。

一支支环保铁军的身影遍布大河上下,有24小时不停分析数据的监测队伍,有烈日炎炎日行上百公里的地下水“体检”队伍,有寒冬腊月冒雪坚守在一线的调研队伍,更有在海拔4200米以上地区克服高原反应坚持采样的队伍。一篇篇故事娓娓道来,一幕幕画面映入眼帘,他们舍小家为大家,全身心投入黄河流域生态保护和高质量发展中的点滴感动着我们。下面就让我们一起感受这一篇篇故事所展现的铁军风采。

为了一泓清水向东流

—记水生态环境现场调查之湟水行

青海,“三江之源”、“中华水塔”,依水而生,因水而兴。

湟水,作为青海的母亲河,流域内集中着青海近三分之二的人口,同时也是青海工农业最集中的区域,随着经济社会生活发展、人均用水不断增加,湟水流域水资源短缺和水生态环境破坏现象日益突出。

为摸清湟水水生态环境本底、夯实黄河上游区水生态环境状况研究基础,做好黄河流域生态环境监管基础支撑,黄河生态环境科学研究所水生态环境研究室团队,于2023年三赴湟水开展水生态环境现场调查。

2月的青海寒意袭人,团队成员们顶着刺骨的寒风,谨慎地行走在冰冻的河边,认真确定好此项工作的调查范围、调查点位;5月的湟水水温平均温度只有12℃,大家抄网、手捡,在水中一待就是3个小时,手冻僵了、腿蹲麻了也咬牙坚持,保质保量完成水生生物采样任务;8月天高日晒,却是做植被覆盖度的好时节,大家顶着烈日沿着河岸逐一调查湟水岸带植被覆盖度、公众满意度等内容。有些调查点位没有公路,只能沿着羊肠小道上上下下;有些调查点位在悬崖峭壁旁,要走过盘山小径才能到达。就这样,团队成员翻高坝、踏田垄、穿芦苇,将身影印在了湟水流域的山山水水、沟沟岔岔间……。连续的野外工作,人晒的掉皮,脚上的水泡一层盖一层,累了就蹲在路边休息一下,困了就在车上小憩一会儿,但是面对每一个调查监测点位、每一处采样地点,哪怕就是步行数小时也要亲临现场,绝不放松对工作质量的要求。

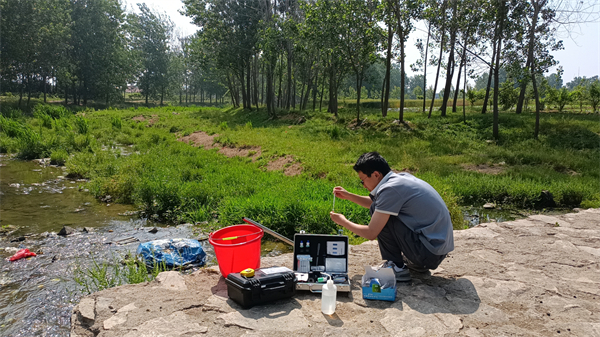

经过22天、4000多公里的行程,我们利用无人机、红外相机、便携式监测仪等设备,结合现场调查工作,完成对湟水干流纵向连通性、河岸稳定性、岸带植被覆盖率、水质状况、生物多样性状况、公众满意度等调查监测,为湟水流域生态保护和高质量发展提供坚实保障。

新的时代,星辰大海。新的使命,砥砺奋进。当前,黄河流域生态保护和高质量发展深入推动、千帆竞发。我们要认真学习贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神,厚植黄河流域高质量发展的绿色底色,筑牢美丽中国建设的生态安全根基,为天更蓝、地更绿、水更清,万里河山更加多姿多彩贡献科研力量。(作者:黄河生态环境科学研究所 席春辉)

查黑臭 促整改 守护美好乡村

黑臭水体是群众身边的突出生态环境问题,也是农村环境痛点和整治难点,更是百姓房前屋后的麻烦事、烦心事。为落实生态环境部推动提升农村黑臭水体整治成效要求,黄河流域局工作组赴山东省开展现场检查督导。

工作组克服时间紧、任务重、路途远等困难,日均行程近500公里,每天迎着朝霞出门,披星戴月收工。为了赶工作进度,早晚八点一天两餐是常态。农村环境杂乱、地形复杂,有的沟岔密布、有的水体隐蔽难寻,现场人员常常深一脚、浅一脚地徒步穿越各种地块寻找点位,不查到位绝不罢休。此外还要面对各种“意外”,随时驱赶野狼狗的尾随堵截,利用随手捡到的“武器”解除一次次“危机”。

现场检查督导采取“四不两直”方式,暗查、访谈和明查、交流相结合,核实每个点位的控源截污措施,调研黑臭水体治理长效机制建立及落实情况,以村民访谈、公众参与等方式进行资料收集。经过几天连续奋战,圆满完成核查任务,向地方及时反馈问题并明确整改要求。工作组每到一地,实事求是、认真尽责的工作态度也感染着周围群众和地方人员,大家对工作组人员的坚韧、敬业精神和实实在在为群众做事的付出表示赞许和感谢。

生态环境系统就是有这样一支支舍小家为大家的铁军,无论遇到多么困难的环境,他们都会心无旁骛地投身到所热爱的生态环境保护事业中,群众的满意和肯定是对他们最大的赞赏。他们相信,只要心怀人民、保持定力、踏实工作,就能让美好重生,还百姓以清水绿岸、鱼翔浅底的良好生态环境。(作者:监督管理二处 黄亮)

雨水净,才有黄河清

——记雨天污水溢流现场帮扶

“在家吗,今天能出差吗?黄河中游某河段发生了雨天污水溢流直排的突发水环境事件,地方找不到原因,一时无从下手,请求紧急协助。”“能,没问题,马上出发。”随着简单的几句对话,即使是在周日,没有任何迟疑和推脱,科研所韩柯尧、谷雨、李蒙组成帮扶工作组,即刻出发赶赴现场。

路上工作组组长韩柯尧简单介绍了此次帮扶任务及其重要性和紧迫性。此次事件发生地是黄河重要湿地河段,分布有国家级水产种质资源保护区、黄河湿地国家级自然保护区和省级自然保护区等敏感区,是黄河水生态环境保护的关键河段。当前情况下,必须迅速反应,积极应对,最大程度上减少污水溢流影响。

工作组到达目的地后,即刻开展现场调研和溯源分析工作,调查了当地污水溢流口、雨水收集渠、污水收集渠、污水处理厂等关键点位,并指导当地政府第一时间开展污水溢流应急监测。为尽快找出问题根源,工作组白天溯源核查,晚上集中碰头,分析问题直到凌晨。经过5天的实地查勘、周密排查和系统分析,准确识别出点源面源、雨污分流、雨水收集、污水处理等问题的位置、数量和来龙去脉。查明原因后,工作组积极谋划,一是指导地方用最短时间制定了“3措施+2机制”,即从源头、过程和末端三个方面制定措施,建立问题检查发现、快速应急响应两个机制;二是提出雨污分流管网改造、初期雨水收集沉淀、城镇及管网淤积煤尘清理、无组织排放专项整治、修建拦截坝及调蓄池等10类24项工作任务;三是指导地方用最短时间、最小工程量解决了该区域约50%的雨污混流问题。

按照帮扶工作组所提方案,当地政府成立专班,制定印发整改方案。截至目前,该地区应急整治措施基本完成,立足系统治理的长效措施也在不断推进,经过汛期8月20日38.3mm、8月26日41.2mm两场降雨过程检验,没有再出现污水溢流。下一步,科研所将持续跟踪和指导帮扶,协助地方标本兼治,长效解决问题。(作者:黄河生态环境科学研究所 李蒙)

为黄河体检的那些事儿

——黄河水生态监测的苦与乐

水生态调查监测工作是水生态系统保护修复的重要基础,黄河流域系统性的水生态调查监测工作从2020年开始,今年已经是开展的第四个年头了。每年度的工作对生态监测室的职工来说都是一个巨大的考验。一次出差通常四五十天,从黄河源到黄河口,从料峭春寒到流火酷暑,一次次踏上远行的路。

野外工作总是充满着不确定性,一次我们的监测队伍到青海湖与黄河源头区进行生态环境调查,仅仪器设备就装满了一辆越野车和一辆皮卡车。进入青海后,暴雨夹杂着冰雹突然来袭,监测点位周边又是湿地草原,雨水带来的泥泞直接让车辆陷入泥坑动弹不得。更糟的是,气温骤降且海拔较高,有的同事已经出现低温症前兆。危急时刻,领队当机立断道,“一队留守原地,另一队出去求援!。”为防止仅剩的越野车“趴窝”,队员们三人一组,手拉手走在前面为车辆探路。最终在20多公里外才找到村落,是热情的村民们开着耕地用的小型推土机赶往现场,才拖出了被困车辆。

在海拔4200米以上黄河源头地区,为了保质保量完成工作,队员们克服冰雪、陷车、高反等各种困难,经常凌晨出发夜间返回,由于路程遥远人迹稀少,有时一天只能靠干粮顶饥。考虑到样品保存时效性,工作组成员们晚间返回驻地后还要对采集样品中的底栖生物进行挑拣、保存固定工作,每天工作十二小时以上成了常态。由于高原地区空气干燥、氧气稀薄、气温较低,工作期间有的队员干燥流鼻血,有的高反头疼欲裂,但大家为确保进度,克服重重困难,每天早出晚归、深夜挑样,没有一句怨言。

像这样情况还有很多,下河采样被铁钉扎破小腿、无人区遭遇车辆爆胎、夜半11点还在扎陵湖畔的采样点上、凌晨4点驱车出发至遥远戈壁滩开展工作……一次次的经历并未让生态监测室的青年们胆怯,反而磨砺大家愈加成长,“让黄河成为造福人民的幸福河”不仅仅是一句口号,更是每一个守护母亲河的生态环保铁军的职责所在!(作者:黄河流域局监测与科研中心 李辰林)

通报公告

- 生态环境部黄河流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心2025年度面向社... 2025.08.19

- 2024年度生态环境部黄河流域生态环境监督管理局决算 2025.08.19

- 关于窑街污水处理厂、兰州伊利乳业有限责任公司2个入河排污口设置论证报告拟进行审... 2025.05.28

- 关于内蒙古吉林郭勒二号露天煤矿有限公司入河排污口设置论证报告拟进行审查的公示 2025.04.11

- 生态环境部黄河流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心2025年度公开招... 2025.05.30